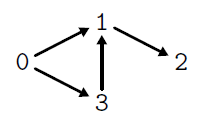

Comme pour les arbres, il existe différentes façons de parcourir un graphe. On peut le parcourir en largeur ou en profondeur. Le parcours d’un graphe consiste à visiter tous ses nœuds.

Parcours en largeur

Nous allons utiliser des nœuds avec un attribut « visite » à « Faux » par défaut et qui sera mis à « Vrai » lorsqu’il aura été visité. Des nœuds sont dit adjacents ou voisins s’ils sont réliés par une arrête. Voici donc un algorithme du parcours en largeur :

VARIABLES

f : file

nœud : nœud de départ (origine)

x : nœud actuellement visité

y : nœud

DEBUT

nœud.visite = Vrai

f.enfile(nœud)

tant que f est non vide:

x = f.defile()

afficher x

pour chaque y adjacent à x:

si y.visite est Faux:

y.visite = Vrai

f.enfile(y)

FIN

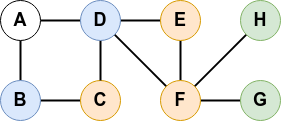

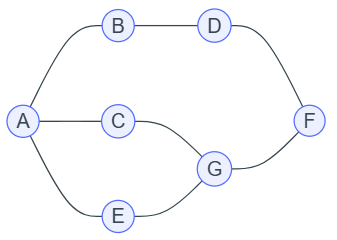

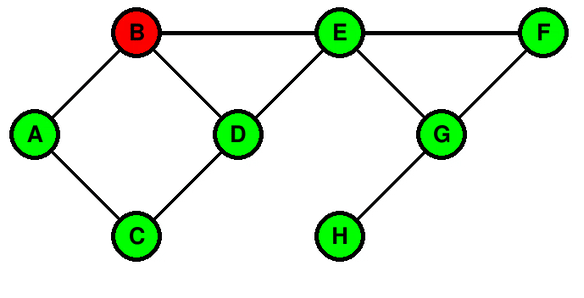

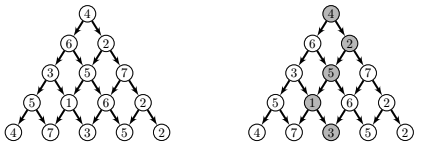

1) Appliquez cet algorithme au graphe ci-dessous en partant de A. On notera sur une même ligne le nœud actuellement visité et le contenu de la file f. Dans le cas de plusieurs voisins, on les ajoutera dans l’ordre alphabétique.

2) Faire un tableau des distances entre A et les autres nœuds.

3) Qui a-t-il de remarquable entre ce tableau et le parcours en largeur ?

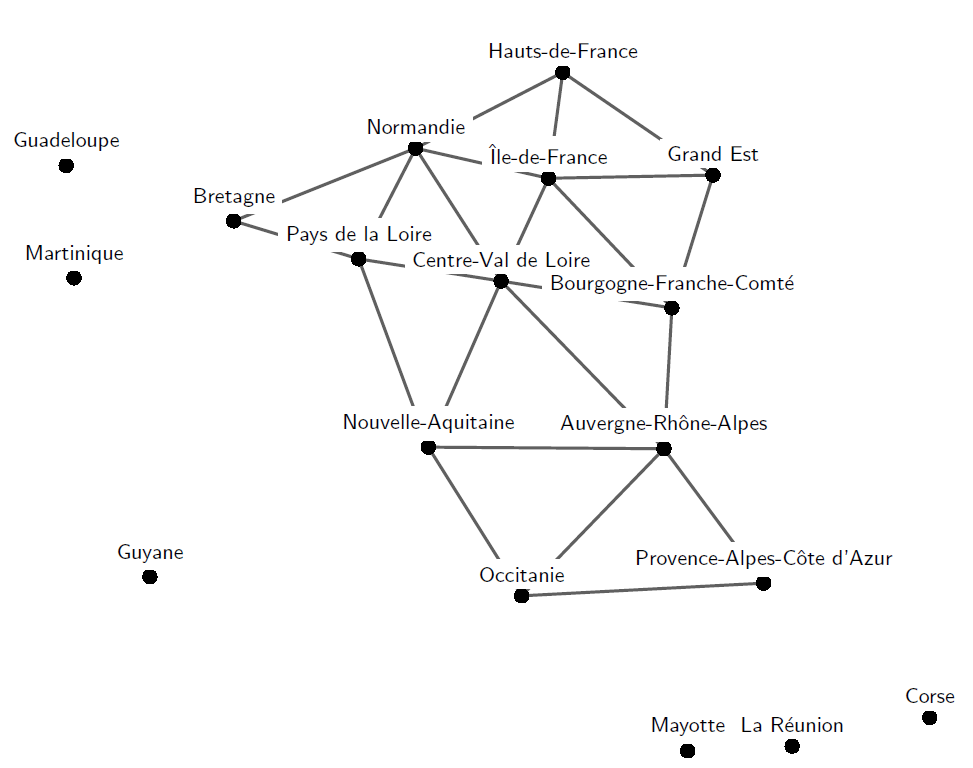

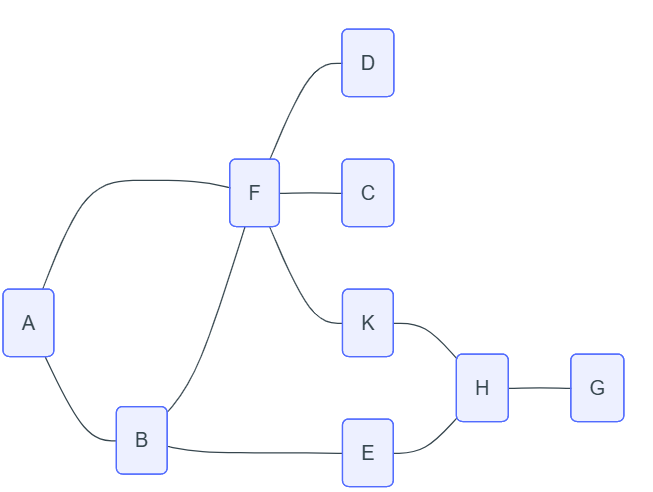

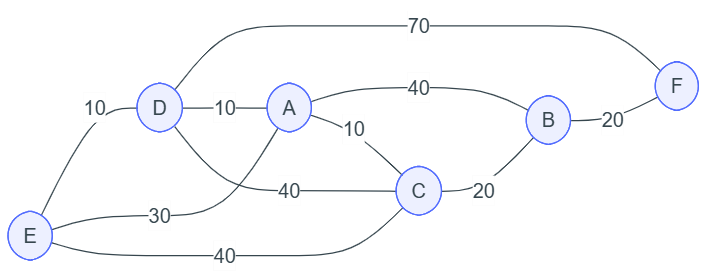

4) Appliquez à nouveau cet algorithme au graphe ci-dessous en prenant A comme nœud initial.

Parcours en profondeur

Voici maintenant un algorithme qui propose un parcours en profondeur :

VARIABLES

nœud : nœud de départ (origine)

DEBUT

profondeur(nœud):

nœud.visite = True

afficher nœud

pour chaque y adjacent à nœud:

si y.visite est Faux:

profondeur(y)

FIN

5) Quelle est la particularité de ce programme par rapport au parcours en largeur ?

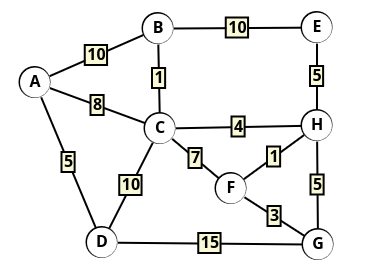

6) Appliquez cet algorithme au graphe ci-dessous en partant de A.

7) Appliquez à nouveau cet algorithme au graphe ci-dessous en prenant A comme nœud initial.

Chemin

Il est souvent nécessaire de trouver un chemin entre deux nœuds d’un graphe. Voici un algorithme qui permet de faire cette recherche :

VARIABLES

graphe : le graphe

start : nœud de départ (origine)

end : nœud d'arrivée

chaine : chemin initialement vide

DEBUT

trouve-chaine(graphe, start, end, chaine)

ajouter start à chaine

si start = end:

retourner chaine

pour chaque y adjacent à start:

si y n'appartient pas à chaine:

chemin = trouve-chaine(graphe, y, end, chaine)

si chemin est non-vide

retourner chemin

retourner None

FIN

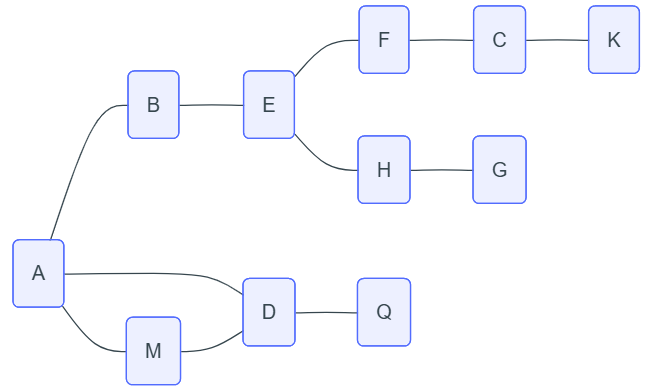

8) Appliquez rigoureusement cet algorithme au graphe ci-dessous entre A et C.

9) Appliquez à nouveau cet algorithme au graphe ci-dessous entre A et C.

Cycle

Un cycle est une suite d’arrêtes (donc une chaine) dont les deux extrémités sont identiques.

Il est parfois intéressant de savoir si un graphe contient un cycle. Par exemple un graphe qui contient un cycle ne peut pas être un arbre.

Voici donc un algorithme qui permet de détecter s’il y a au moins un cycle dans un graphe :

VARIABLES

graphe : le graphe

d : le nœud de départ

p : pile

DEBUT

trouve-cycle(graphe, d)

p.empile(d)

tant que p n'est pas vide:

x = p.depile()

pour chaque y adjacent à x:

si y.visite est Faux:

p.empile(y)

si x.visite est Vrai:

retourner Vrai

sinon:

x.visite = Vrai

retourner Faux

FIN

10) Appliquez cet algorithme au graphe en haut de page en prenant A comme nœud initial.

11) Appliquez à nouveau cet algorithme au graphe ci-dessous en prenant A comme nœud initial.

implémentations : programmes de référence

Programme 1 —Parcours en profondeur

def parcours(g, vus, s):

"""parcours en profondeur depuis le sommet s"""

if s not in vus:

vus.add(s)

for v in g.voisins(s):

parcours(g, vus, v)

def existe_chemin(g, u, v):

"""existe-t-il un chemin de u à v ?"""

vus = set()

parcours(g, vus, u)

return v in vus

Programme 2 — Parcours en profondeur avec une pile

def parcours(g, vus, s):

"""parcours en profondeur depuis le sommet s"""

pile = Pile()

pile.empiler(s)

while not pile.est_vide():

s = pile.depiler()

if s in vus:

continue

vus.add(s)

for v in g.voisins(s):

pile.empiler(v)

Programme 3 — Détecter la présence d’un cycle dans un graphe

BLANC, GRIS, NOIR = 1, 2, 3

def parcours_cy(g, couleur, s):

"""parcours en profondeur depuis le sommet s"""

if couleur[s] == GRIS:

return True

if couleur[s] == NOIR:

return False

couleur[s] = GRIS

for v in g.voisins(s):

if parcours_cy(g, couleur, v):

return True

couleur[s] = NOIR

return False

def cycle(g):

couleur = {}

for s in g.sommets():

couleur[s] = BLANC

for s in g.sommets():

if parcours_cy(g, couleur, s):

return True

return False

Programme 4 — Parcours en largeur

def parcours_largeur(g, source):

"""parcours en largeur depuis le sommet source"""

dist = {source: 0}

courant = {source}

suivant = set()

while len(courant) > 0:

s = courant.pop()

for v in g.voisins(s):

if v not in dist:

suivant.add(v)

dist[v] = dist[s] + 1

if len(courant) == 0:

courant, suivant = suivant, set()

return dist

def distance(g, u, v):

"""distance de u à v (et None si pas de chemin)"""

dist = parcours_largeur(g, u)

return dist[v] if v in dist else None

Exercices

Exercice 1

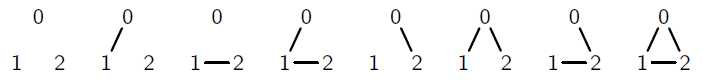

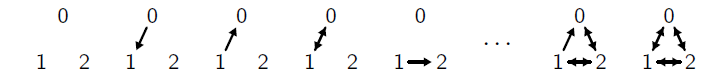

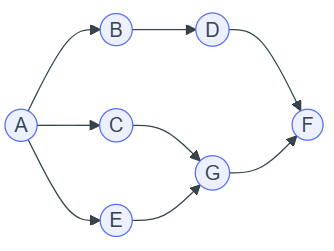

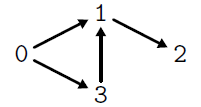

Dérouler à la main le parcours en profondeur sur le graphe suivant

pour différentes valeurs du sommet de départ. Donner à chaque fois la valeur finale de l’ensemble vus, c’est-à-dire l’ensemble des sommets atteints par le

parcours.

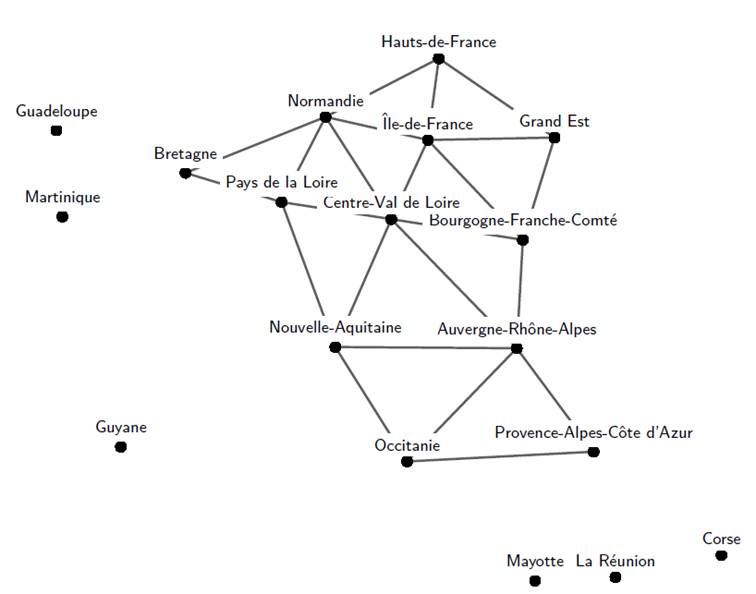

Exercice 2

Dérouler à la main le parcours en largeur sur le graphe suivant

pour différentes valeurs du sommet de départ. Donner à chaque fois la valeur finale du dictionnaire dist, c’est-à-dire la distance à la source de chaque

sommet atteint par le parcours.

Exercice 3

On peut se servir d’un parcours en profondeur pour déterminer si un graphe non orienté est connexe, c’est-à-dire si tous ses sommets

sont reliés entre eux par des chemins. Pour cela, il suffit de faire un parcours en profondeur à partir d’un sommet quelconque, puis de vérifier

que tous les sommets ont été atteints par ce parcours. Écrire une fonction est_connexe() qui réalise cet algorithme. On pourra se servir de la méthode

sommets() de la classe Graphe et de la fonction parcours du programme de référence 1 voir plus haut .

Exercice 4

Dans cet exercice, on se propose d’utiliser le parcours en profondeur pour construire un chemin entre deux sommets, lorsque c’est possible.

On le fait avec deux fonctions, comme dans le programme de référence 1 voir plus haut.

def parcours_ch(g, vus, org, s):

"""parcours depuis le sommet s, en venant de org"""

…

def chemin(g, u, v):

"""un chemin de u à v, le cas échéant, None sinon"""

…

L’idée est que l’attribut vus n’est plus un ensemble mais un dictionnaire, qui associe à chaque sommet visité le sommet qui a permis de l’atteindre

pendant le parcours en profondeur. La fonction parcours_ch prend un argument supplémentaire, org (pour origine), qui est justement le sommet qui

a permis d’atteindre s, en empruntant l’arc org → s. Écrire le code de la fonction parcours_ch ; il est très semblable à celui de la fonction parcours

du programme de référence n°1 . Écrire ensuite le code de la fonction chemin qui renvoie un chemin entre les sommets u et v, le cas échéant, et None s’il n’existe pas de chemin entre ces deux sommets. Pour cela, lancer un parcours en profondeur à partir du sommet u, en donnant à org la valeur None, puis, si le sommet v a été atteint, construire le chemin dans un tableau en« remontant » le dictionnaire vus de v jusqu’à u.

Exercice 5

Dans cet exercice, on se propose d’utiliser le parcours en largeur pour construire un chemin de longueur minimale entre deux sommets.

On le fait avec deux fonctions, comme dans le programme de référence n°4.

def parcours_largeur_ch(g, source):

"""parcours depuis le sommet source"""

…

def chemin(g, u, v):

"""un chemin de u à v, le cas échéant, None sinon"""

…

L’idée est qu’un dictionnaire vus remplace le dictionnaire dist. Ce dictionnaire vus associe à chaque sommet visité le sommet qui a permis

de l’atteindre pendant le parcours en largeur. Écrire le code de la fonction parcours_largeur_ch ; il est très semblable à celui de la fonction

parcours_largeur du programme de référence 4. Pour le sommet source, on lui associe la valeur None dans le dictionnaire vus. Écrire ensuite le code de la fonction chemin qui renvoie un chemin réalisant la distance entre les sommets u et v, le cas échéant, et None s’il n’existe pas de chemin entre ces deux

sommets. Pour cela, lancer un parcours en largeur à partir du sommet u puis, si le sommet v a été atteint, construire le chemin dans un tableau

en« remontant » le dictionnaire vus de v jusqu’à u.

Exercice 6

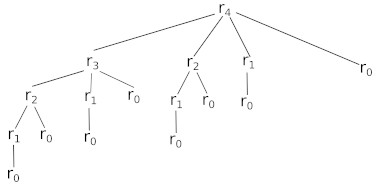

Les nœuds d’un arbre binaire peuvent être vus comme les sommets d’un graphe non orienté. En particulier, on peut donc parcourir les nœuds d’un arbre avec un parcours en profondeur ou en largeur. Pour le parcours en profondeur, il s’agit d’un parcours que nous avons déjà présenté, à savoir le parcours préfixe . Dans cet exercice, on se propose de parcourir les nœuds d’un arbre binaire avec un parcours en largeur.

Écrire une fonction largeur(a) qui reçoit un arbre binaire a en argument et imprime les valeurs de ses différents nœuds dans un ordre donné par un

parcours en largeur, c’est-à-dire la valeur contenue dans la racine, puis les valeurs contenues dans les nœuds immédiatement en-dessous (profondeur 1),

puis celles contenues dans les nœuds encore en-dessous (profondeur 2), etc.

Adapter pour cela le code du programme de référence 4.

Corrections

Exercice 1

| sommet de départ | valeur finale de vus |

| 0 | {0, 1, 3, 2} |

| 1 | {1, 2} |

| 2 | {2} |

| 3 | {3, 1, 2} |

Exercice 2

| sommet de départ | valeur finale de dist |

| 0 | {0 → 0, 1 → 1, 3 → 1, 2 → 2} |

| 1 | {1 → 0, 2 → 1} |

| 2 | {2 → 0} |

| 3 | {3 → 0, 1 → 1, 2 → 2} |

Exercice 3

On suit l’algorithme proposé, en faisant uniquement attention au cas pathologique d’un graphe qui ne contiendrait aucun

sommet.

def est_connexe(g):

"""le graphe est-il connexe ?

(uniquement pour un graphe non orienté)"""

ts = g.sommets()

if len(ts) == 0:

return True

s = ts.pop()

vus = set()

parcours(g, vus, s)

for s in ts:

if s not in vus:

return False

return True

Exercice 4

Pour parcours_ch, l’ajout dans un ensemble devient un ajout dans un dictionnaire.

def parcours_ch(g, vus, org, s):

"""parcours depuis le sommet s, en venant de org"""

if s not in vus:

vus[s] = org

for v in g.voisins(s):

parcours_ch(g, vus, s, v)

Pour chemin, on prend soin de tester si v a été atteint par le parcours. Dans le cas contraire, on renvoie None. Sinon, on construit le chemin avec une

boucle while.

def chemin(g, u, v):

"""un chemin de u à v, le cas échéant, None sinon"""

vus = {}

parcours_ch(g, vus, None, u)

if v not in vus:

return None

ch = []

s = v

while s is not None:

ch.append(s)

s = vus[s]

ch.reverse()

return ch

De fait, le chemin est construit à l’envers. On prend soin de le renverser avec la méthode reverse avant de le renvoyer.

Exercice 5

On garde la structure du programme 4, le dictionnaire vus prenant la place du dictionnaire dist.

def parcours_largeur_ch(g, source):

"""parcours depuis le sommet source"""

vus = {source: None}

courant = {source}

suivant = set()

while len(courant) > 0:

s = courant.pop()

for v in g.voisins(s):

if v not in vus:

suivant.add(v)

vus[v] = s

if len(courant) == 0:

courant, suivant = suivant, set()

return vus

La seconde partie, à savoir la reconstruction du chemin, n’est pas différente de celle effectuée dans l’exercice précédent pour un parcours en profondeur.

def chemin(g, u, v):

"""un chemin de u à v, le cas échéant, None sinon"""

vus = parcours_largeur_ch(g, u)

if v not in vus:

return None

ch = []

s = v

while s is not None:

ch.append(s)

s = vus[s]

ch.reverse()

return ch

Exercice 6

La subtilité consiste ici à correctement traiter les arbres vides. On a le choix de le faire avant ou après l’insertion dans les ensembles.

On choisit ici de le faire après, ce qui évite de faire un cas particulier pour un arbre qui serait intégralement vide.

def largeur(a):

courant = []

suivant = []

courant.append(a)

while len(courant) > 0:

n = courant.pop()

if n is None:

continue

print(n.valeur)

suivant.append(n.gauche)

suivant.append(n.droit)

if len(courant) == 0:

courant, suivant = suivant, []